“穿青人”?这是哪个民族?56个民族里好像没这个名字。

但它却堂而皇之地印在了超过67万人的身份证上,成为全国唯一一个以这种方式进行身份标注的特殊群体。

身份证,这张小小的卡片,对我们来说,是畅行无阻的通行证。

买车票、住酒店、办银行卡、手机实名认证……在这个数字化的时代,一切都离不开它。

可对许多穿青人来说,这张写着他们身份归属的卡片,却常常变成一道“坎”。

更让人哭笑不得的是,有汉族男子娶了穿青人妻子,给孩子上户口时,派出所的户籍系统里根本没有“穿青人”这个民族选项。怎么办?

最后只能在民族一栏选“其他”,再用手写备注“穿青人”。

一个新生命的开始,就伴随着这样一次关于身份的“手动标记”。

这究竟是怎么回事?这几十万“系统里查无此人”的穿青人,到底从何而来?

要解开这个谜团,得回到600多年前的明朝初年。

当时,开国皇帝朱元璋为了平定西南地区的战乱,派遣大将傅友德、沐英率领数十万大军远征贵州、云南。这支大军里,有大量来自江西、江苏、安徽等中原地区的子弟兵。

战争结束后,为了永固边疆,朱元璋下令大军就地屯田戍边。

数十万士兵和家属,就这样从繁华的江南水乡,扎根到了西南的崇山峻岭之中。他们奉命驻守,却也成了回不去故乡的异乡人。

时间流逝,朝代更迭。这些明朝军人的后裔,在贵州这片土地上繁衍生息。他们与当地的苗族、彝族等少数民族长期混居、通婚,生活习惯不可避免地受到了影响。

但同时,他们又顽强地保留着来自明朝汉人的文化习俗和身份记忆。他们祭拜的祖先,不是什么神佛,而是当年跟着大军来到此地的先祖将士。他们固执地称自己为“老明人后代”,以示不忘根本。

因为他们的祖先保留着身穿青色布衣的习惯,周围的民族就称他们为“穿青人”。

这个最初源于服饰特征的称呼,慢慢地成了一个群体的名字。在清朝的一些地方志里,他们甚至被与彝、苗、仡佬等民族并列,称为“九夷蛮”之一。

他们就像历史长河中的一块“活化石”,既不完全是最初的汉人模样,也未曾完全融入任何一个当地的少数民族。

他们成了一个独特的、介于中间的群体。这种独特性,既是他们文化魅力的来源,也是他们长达半个多世纪“身份之问”的根源。

时间来到1953年,新中国进行第一次全国人口普查,并随之开展了大规模的民族识别工作。当时,贵州省上报了包括穿青人在内的八十多个待识别的民族名称。

著名社会学家费孝通等专家学者深入贵州进行实地调查。经过一番考察,专家组得出结论:穿青人是明朝时期迁徙到贵州的汉人,虽然风俗习惯发生了一些变化,但本质上仍是汉族的一支。

因此,穿青人未被划分为独立的少数民族。

这个结果,很多穿青人无法接受。

他们认为,自己有独特的历史来源、不同于汉族的风俗和祭祀传统,理应被承认为一个独立的民族。于是,他们开始了漫长的申诉和反映。

到了上世纪80年代,贵州省再次组织力量,对穿青人的族属问题进行重新调查。

这一次,调查组花费了三年时间,走访了大量穿青人村寨,查阅了无数历史文献。

最终,他们得出的结论与三十年前截然相反:穿青人经历了数百年的独立发展,其社会、历史、文化特征已经构成了一个稳定的民族共同体,应被承认为一个独立的少数民族。

然而,这份充满期望的报告,最终没有得到国家层面的批准。

民族识别是一个极其严谨和复杂的工作,它需要遵循严格的法理依据和学术标准,即“斯大林关于民族的四个共同特征”:共同的语言、共同的地域、共同的经济生活和共同的文化心理素质。

争议的焦点在于,穿青人普遍说汉语、写汉字,没有自己独立的语言和文字,这是他们未能被正式认定的关键原因之一。

就在身份问题似乎陷入僵局时,1986年,国家出台了一项人性化的政策:对于那些历史上被当作少数民族,但尚未明确民族成份的群体,可以继续享受少数民族待遇,并且在填写户口、身份证等个人资料时,可以沿用原来的称谓。

正是这项“折中”的政策,让“穿青人”这三个字,得以合法地出现在身份证的民族一栏。

这张与众不同的身份证,既是他们身份“悬置”状态的证明,也成为他们维系群体认同的独特符号。

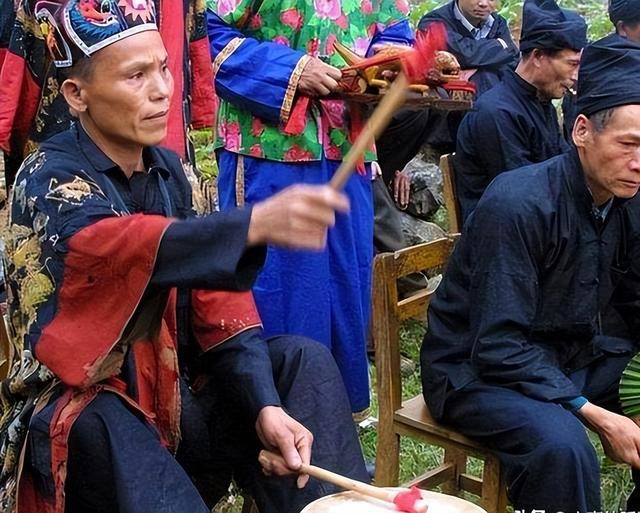

在贵州安顺、毕节等地的穿青人聚居区,许多古老的习俗仍在流传。他们的婚丧嫁娶仪式,既有汉家礼仪的影子,又融合了本地民族的特色。

在他们的信仰世界里,对祖先的崇拜占据着至高无上的地位。

他们供奉“五显神”,认为这是当年保护他们先祖的随军法师,这种独特的信仰在周边民族中都找不到。

这种强烈的宗族观念和祖先崇拜,本质上是对那段从明初开始的、长达六百年的集体记忆的守护。他们守护的,是自己从何而来的历史叙事。

尽管未获正式名分,但在贵州省内,穿青人在升学(如高考加分)、就业等方面,实际上享受着与少数民族同等的政策照顾。

这在一定程度上安抚了人心,但也让身份问题变得更加微妙。

随着2014年的到来,文章开头提到的身份证识别难题愈发突出。

为了解决穿青人出省办事遇到的种种现实困境,贵州省进行了一次全省范围的穿青人族属意愿调查。

这个调查方案很务实:允许穿青人自愿选择加入汉族,或者附近的某个已被认可的少数民族(如苗族、彝族等)。如果不想更改,也可以继续保留“穿青人”的身份。

这无疑是一次艰难的选择。

一方面,更改为汉族或某个少数民族,可以一劳永逸地解决身份证识别问题,融入全国统一的数字化管理体系。另一方面,放弃“穿青人”这个称谓,又似乎意味着对数百年历史传承的背叛。

结果出人意料,又在情理之中。

在当时拥有数万成员的百度“穿青人”贴吧里,近四万名网友参与的投票显示,压倒性的多数选择“不愿意更改”。

他们认为,民族身份代表了文化和信仰的传承,不是可以随意更换的标签。

在少数愿意更改的人中,绝大多数选择加入其他少数民族,极少有人选择加入汉族。

有专家分析,这或许与保留少数民族优惠政策的现实考量有关。

来源:“穿青人”来了 身份证比人红

2016-08-27 13:38·厦门日报