“医生,我每次散步回来都觉得特别累,还不如不走,这是不是血脂的问题?”一位61岁的患者复查时提出了这样的疑问。

散步本该是一种最轻松、最自然的运动,但在一些人身上,却常常带来异常的体验。血脂水平异常者,于散步期间或之后,常出现一些细微却典型的表现。

如果能敏感地觉察到这些信号,往往能比体检更早地提示身体正在发出危险。

散步后疲劳感异常明显,是很多高血脂人群的共同体验。正常情况下,轻度运动不但不会带来极度疲倦,反而能让人精神舒展。

但血脂异常者血液黏稠度增加,血管内皮功能受损,氧气和营养物质供应不足,导致肌肉和心脏在运动后迅速陷入缺血缺氧状态。这种疲劳不同于正常的劳累,而是一种超出运动量的沉重感。

常见的是刚走了一会儿就感到小腿酸胀、胸口憋闷,休息也恢复得慢。医学观察显示,这类人群运动耐力普遍下降,说明心血管系统早已承受过大的压力。

疲劳其实是身体的一种保护机制,它在提醒人:血液供应不足,心脏已经负担过重。

如果忽视这一点,继续加大运动量,很容易诱发心绞痛甚至心梗。许多人认为“走不动是因为年纪大了”,然而,血脂问题往往隐匿于其中,这一情况却被很多人所忽视。

散步后眼睑出现黄色小疙瘩,也是血脂异常的重要信号。在医学领域,这类小疙瘩常被称为黄瘤,其本质为胆固醇在皮肤局部沉积所致。它们多分布在眼睑内外侧,看上去像米粒大小的突起,散步之后因为血流速度加快,更容易被观察到。

黄瘤本身不会直接带来痛苦,但它提示体内胆固醇水平可能长期过高,血管壁同样也在发生类似的脂质沉积。这种沉积在皮肤上是小疙瘩,在血管里就是动脉粥样硬化的斑块。

黄瘤一旦现身,基本能够判定血脂代谢长期处于紊乱状态。如果仅仅把它当作美容的问题去忽视,实际上就错过了一个最直观的预警。

血管里的沉积并不会像眼睑这样的直观,它只会在关键时刻用梗塞的方式突然显现。眼睑上的小疙瘩,其实就是血管的健康的“窗口”。

散步时突然头晕,是另一个危险信号。对正常人而言,散步过程中脑部供血是足够的,不会轻易出现头晕。

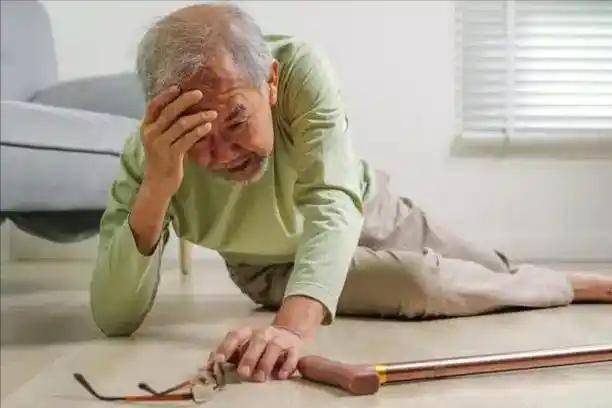

但在高血脂人群中,血管弹性下降,血流不畅,再加上颈动脉可能已经形成粥样硬化斑块,轻微的活动就可能造成脑供血不足,这类头晕常常的突然而至,有时伴随眼前发黑、步伐不稳。如果继续走动,甚至可能出现短暂的意识的障碍或摔倒。

很多人习惯把头晕归因于低血压、颈椎病,却忽略了血脂因素,事实上,高血脂所致的血管狭窄,易致使脑供血在运动时更显不足。

临床上,众多脑卒中患者发病前,均有走路时短暂头晕的经历,若于这一阶段便加以重视,常可避免更为严重的结果。头晕绝非小事,往往是大脑缺血的序曲。

这三种表现看似分散,一个是疲劳,一个是小疙瘩,一个是头晕,但背后却有共同的机制:血液循环受阻,器官供血不足。血脂异常会导致血液黏稠度上升,使得胆固醇在血管壁上不断的沉积,进而造成血管逐渐狭窄、发生硬化。

散步本身是一种轻度的负荷,当身体无法轻松应对这种负荷时,问题就会暴露出来。

疲劳代表肌肉和心脏在抗议,黄瘤代表血管壁在堆积垃圾,头晕代表大脑在缺血。这三个症状连在一起,几乎勾勒出一个典型的高血脂人群画像。

有一种错误观念,认为高血脂只是一个数字的异常,没有太大关系。很多人甚至在体检发现血脂高后,并不采取任何措施,觉得自己还年轻,还能撑。

然而,临床数据显示,诸多冠心病、脑卒中患者在发病前,都存在多年高血脂未能得到有效控制的状况。

血脂问题并不是孤立的,它牵动着心、脑、肾等所有重要器官,散步时出现的这些细节,其实是血管健康的即时反馈。如果把它们忽视掉,就是在错过身体最后的提醒。

人们常常依赖检查结果来判断健康,却很少去观察运动中的反应。事实上,运动耐力和表现,往往比化验单更直观。化验单给出的是数字,但身体在散步中反馈的感受,是功能的真相。

疲劳是否超出寻常,眼睑是否有异常小疙瘩,是否容易头晕,这些细节都在说明问题。

将运动视作检测工具,在许多情形下,其及时性往往胜于单一的体检。健康管理不应该只是依赖机器,而应该结合身体给出的日常的信号。

医学提醒的意义就在于,让人们在细微处觉察危险。散步是最普遍的运动形式,它不需要器械,也不需要专业指导,但正因如此,它最能暴露血管健康的真实的情况。

那些自以为只是“小毛病”的人,如果能在散步时察觉这些异常,并尽早去检查和干预,往往能避免更严重的后果。

血脂异常并不可怕,可怕的是毫无觉察、毫无准备地让它发展到心梗、脑卒中的地步。