在生活里,糖尿病看似不声不响,实则像个隐秘的 “健康掠夺者”。一旦血糖失控,身体各个部位便会接连亮起红灯,肾脏功能衰退、眼睛视力受损甚至失明、足部溃烂等严重并发症接踵而至。据研究表明,血糖控制良好的糖尿病患者,其寿命相较于控制不佳者,有可能延长十几年,甚至几十年。而实现这一目标的关键,就在于坚决远离两样对胰岛危害极大的因素。

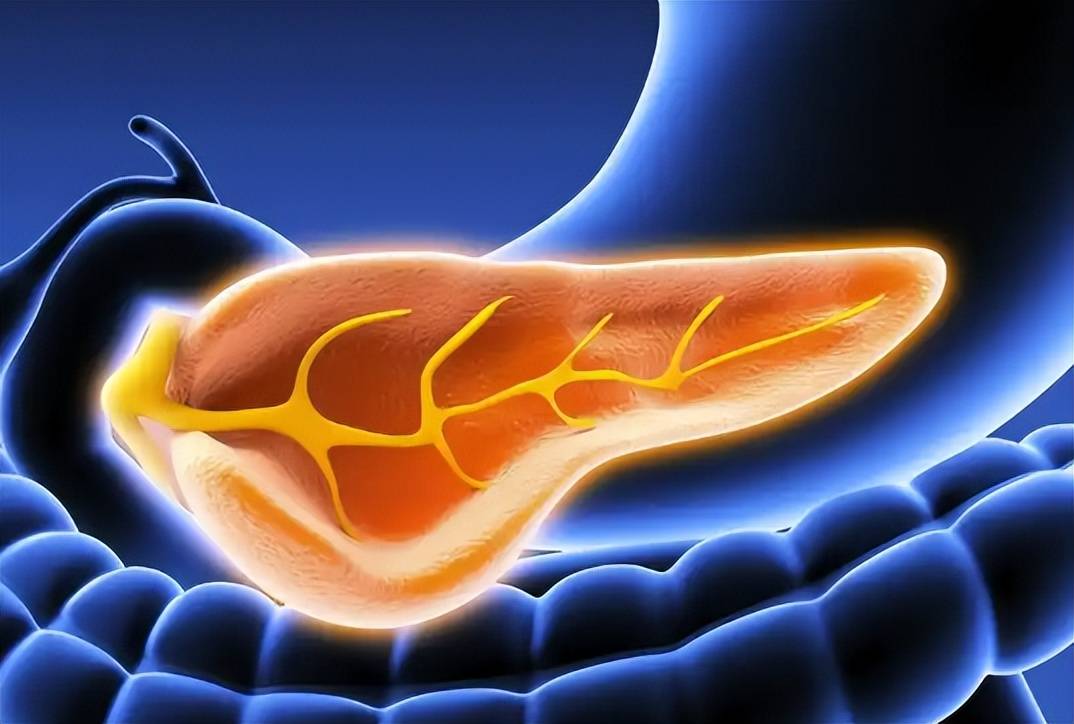

胰岛,糖尿病患者的健康 “命门”

糖尿病的根源,很大程度上是胰岛不堪重负。胰岛宛如身体里一座勤劳的 “小工厂”,专门生产胰岛素这一关键 “产品”,用以调节身体内的血糖平衡。当体内血糖水平升高时,胰岛便会加大胰岛素的分泌量,如同工厂加急赶工,将血液中的葡萄糖转运到细胞内,从而降低血糖。可要是血糖长期处于高位,胰岛持续高强度工作,终有 “累垮” 的一天。

当前,糖尿病在我国的形势不容乐观。国家卫健委公布的数据显示,我国糖尿病患者数量已突破 1.4 亿大关,这意味着在每 10 个成年人里,就可能有 1 位糖尿病患者。更为严峻的是,约半数的糖尿病患者竟浑然不知自己患病,病情在悄然间发展恶化。而胰岛功能一旦受损,想要恢复正常极为困难,就好比受损严重的精密仪器,难以修复如初。可令人惋惜的是,日常生活中的诸多不良习惯,正一步步侵蚀着胰岛的健康。究竟是哪两样东西,成了胰岛避之不及的 “大敌” 呢?

高糖饮食,胰岛的甜蜜 “杀手”

虽说糖尿病并非单纯由吃糖引发,但长期摄入高糖食物,无疑是糖尿病的重要诱因之一。近年来,随着生活水平的提升,我国居民的糖摄入量呈逐年上升态势。街头巷尾随处可见的奶茶店前,常常排着长队,人们惬意地享受着香甜的奶茶;超市货架上琳琅满目的甜点、加工零食,也备受消费者青睐。可大家或许没意识到,这些看似平常的饮食选择,正给胰岛带来沉重负担。

就拿奶茶来说,一杯全糖奶茶的含糖量高得惊人,堪比 8 块方糖,而这几乎等同于人体一天的糖分摄入上限。长期大量摄入高糖食物,血液中的葡萄糖浓度持续飙升,胰岛不得不加班加点分泌胰岛素,试图将这些糖分 “押送” 到细胞内。可胰岛的 “工作能力” 并非无穷无尽,长期超负荷运转,最终导致胰岛功能衰竭,糖尿病便趁虚而入。

在某大型医院的糖尿病专科门诊,一位年轻的女性患者引起了医生的特别关注。这位患者年仅 34 岁,家族中也无糖尿病遗传史,可她的空腹血糖却高达 8.9mmol/L,餐后血糖更是飙升至 13.1mmol/L。经详细询问饮食情况得知,她几乎每天都要喝一杯奶茶,一日三餐也总少不了甜点相伴,这样 “甜蜜过度” 的饮食习惯,让她年纪轻轻就迈进了糖尿病的大门。

在此要着重提醒大家,控制糖分摄入,并非仅仅意味着少吃白糖、红糖这类传统糖类,更要警惕那些隐藏在各类食品中的 “隐形糖”。例如,许多人认为酸奶富含营养,有益健康,却不知部分酸奶为了提升口感,添加了大量糖分;看似健康的果汁,在加工过程中也可能加入不少糖;还有日常烹饪常用的调味酱,像番茄酱、沙拉酱等,同样可能是高糖 “大户”。专家建议,每日添加糖的摄入量应控制在 25 克以内,在选择食品时,尽量挑选原味酸奶、无糖饮品,逐渐让味蕾适应低糖饮食,享受食物原本的味道。

久坐不动,胰岛素的阻碍 “高墙”

有句广为流传的话叫 “久坐等于慢性自杀”,这绝非危言耸听,而是有着科学依据的事实。《柳叶刀》杂志曾发表过一项大规模研究,结果显示,每天久坐时间超过 6 小时的人群,患糖尿病的风险相较于经常运动的活跃人群,足足高出 112%。这背后的原因其实并不复杂,运动能让肌肉细胞对葡萄糖的摄取能力增强,就如同给肌肉细胞装上了高效的 “糖分搬运工”,从而降低血糖水平。同时,运动还能提高胰岛素的敏感性,让胰岛素能更高效地发挥作用。

反观久坐不动的生活方式,肌肉长期处于松弛状态,对葡萄糖的摄取和利用能力下降,身体仿佛给胰岛素的工作设置了重重障碍。胰岛素在努力调节血糖时,却难以得到身体其他部分的有效配合,就像一个孤独的 “战士”,面对大量需要转运的葡萄糖,显得力不从心。

有一位退休干部,退休后的生活十分悠闲,平日里最大的爱好便是坐在沙发上看电视。常常一坐就是三四个小时,期间连水都懒得去倒一杯。在一次体检中,他意外发现自己的空腹血糖值高达 11.4mmol/L,糖化血红蛋白也高达 9.3%,这两项指标均远超正常范围,被确诊为糖尿病。医生根据他的情况,建议他每天进行 30 分钟的快走锻炼。三个月后,令人欣喜的变化发生了,他的血糖值降到了 6.8mmol/L,就连降糖药的服用剂量也得以减少。

在此要重点提醒各位,运动堪称性价比极高的 “天然降糖药”,千万别小瞧每天坚持 30 分钟走路的力量。适合糖尿病患者的运动方式多种多样,像快走,步伐轻快且有节奏,能有效提升心肺功能,促进身体代谢;太极,动作柔和连贯,既能锻炼身体的协调性,又能增强肌肉力量;骑自行车,在欣赏沿途风景的同时,轻松锻炼腿部肌肉;慢跑,能提高身体耐力,加速新陈代谢。建议每天至少进行 30 分钟的运动,每周保持 5 次以上。对于老年人而言,饭后进行 15 - 20 分钟的散步,对控制血糖效果显著,既不会给身体带来太大负担,又能起到良好的辅助降糖作用。

胰岛的修复契机与饮食助力

胰岛虽脆弱,但并非毫无恢复的可能。尤其是在糖尿病前期,这一阶段犹如一个关键的 “岔路口”。若能及时调整生活方式,胰岛功能有部分恢复的希望。中国糖尿病防治指南指出,处于糖尿病前期的人群中,约 30% 通过有效的生活方式干预,能够成功逆转病情,重新回归健康状态。

而实现这一逆转的关键,就在于 “管住嘴,迈开腿”。管住嘴,意味着要严格控制饮食热量,减少精制碳水化合物的摄入,采用低糖饮食模式。精制碳水化合物,如白米饭、白面包等,在进入人体后,会迅速被分解为葡萄糖,导致血糖快速上升。相比之下,全谷物类食物,如燕麦、糙米等,富含膳食纤维,消化吸收相对缓慢,能有效缓解餐后血糖的大幅波动,为胰岛减轻负担。

迈开腿,即保持规律的运动习惯,减少久坐时间,维持合理体重。除了前文提到的快走、太极、骑自行车、慢跑等运动方式外,日常还应尽量增加活动量,比如步行上下楼梯、站立工作等。通过运动,不仅能降低血糖,还能增强身体对胰岛素的敏感性,让胰岛的工作更加高效。

此外,一些食物被研究证实对胰岛健康大有裨益。苦瓜,其貌不扬,却含有多种天然降糖成分,能辅助胰岛素更好地发挥作用;洋葱和大蒜,具有独特的气味,它们含有的特殊物质也有助于调节血糖;坚果类食物,如核桃、杏仁等,富含健康的不饱和脂肪酸,能够保护胰岛细胞,维持其正常功能。

但需注意,一旦确诊糖尿病,切不可自行盲目停药,更不能轻信一些未经科学验证的偏方。生活方式的干预固然重要,但它只是糖尿病综合治疗的一部分,起到辅助作用,并不能替代正规的药物治疗。在治疗过程中,务必遵循医生的建议,定期监测血糖,按时服药,确保血糖得到有效控制。