| 527801728 | 2025-05-16 21:13 |

|

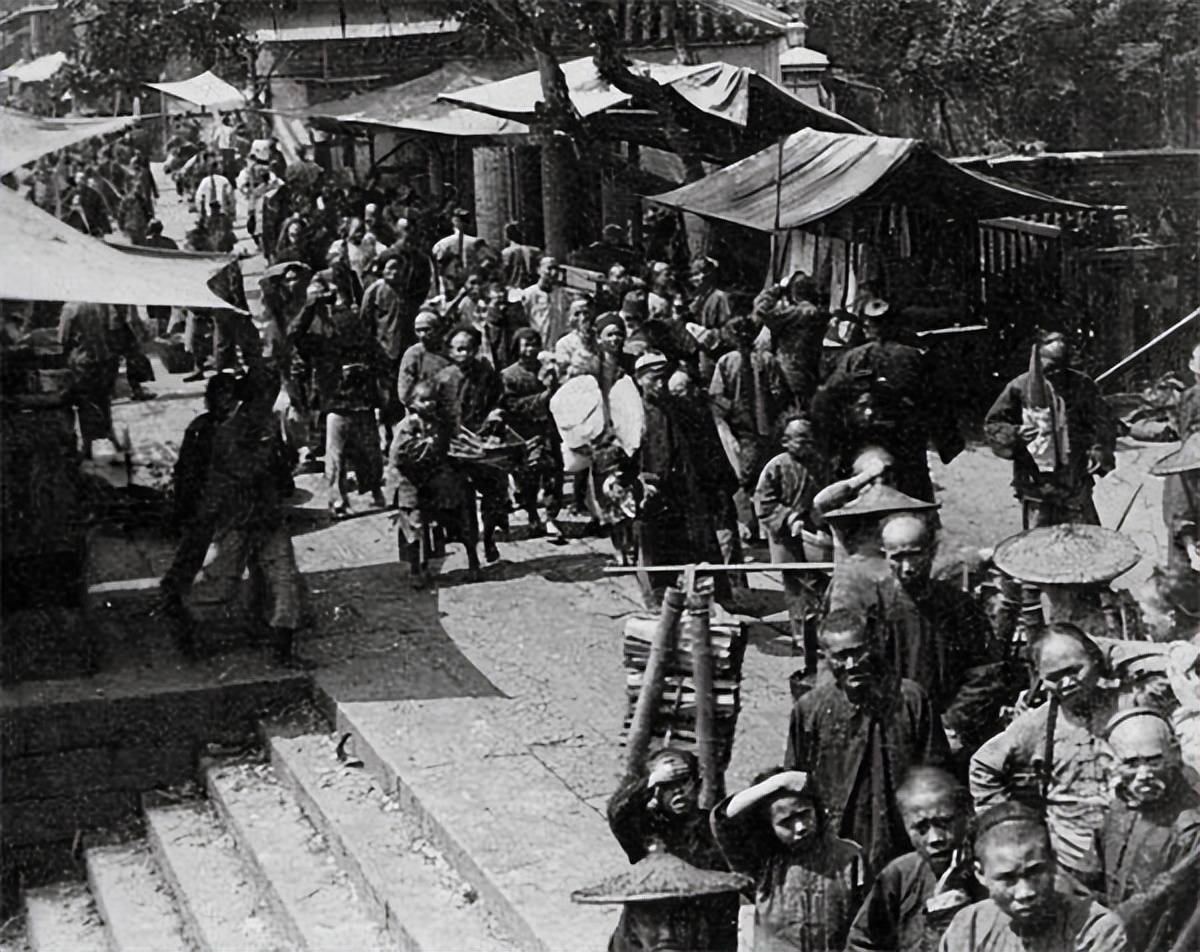

封建社会的历史一直以来都吸引着我们深深的好奇,然而随着时代的变迁,这段历史与我们的日常生活逐渐疏远,导致我们缺乏直接了解它的途径。不过,幸运的是,摄影技术在清朝末期传入中国,我们得以通过当时的老照片,见证那个时代的社会风貌。  接下来要分享的19张珍贵的清末老照片,记录了当时的社会现实。例如其中一张慈禧太后被宫中侍卫搀扶的照片,展现了宫廷生活的奢华与复杂,也揭示了当时百姓水深火热的生存境遇。  我们知道,清朝末期,国家正处于西方列强的侵略与压迫之下,人民的生活痛苦不堪。然而,清政府却依旧保持着奢华的生活方式,特别是以慈禧太后为例。尽管外界形势日益严峻,她依旧享受着锦衣玉食的生活。比如那张慈禧太后被侍卫扶持着的照片中,我们可以看到她站在正中央,两边有侍卫紧紧扶持着她。实际上,慈禧的身体并没有健康问题,完全不需要他人搀扶。她之所以需要扶持,是为了突出自己高贵的身份和尊严。无论是外出,还是仅仅去御花园散步,都会有人紧随其后,扶持着她,显现她的尊贵地位。对于现代人来说,这种行为显得十分奢侈和腐化。  此外,照片中还展示了清末宫廷女性的装束,她们通常穿着雍容华贵的衣服,头上戴着象征身份的旗头,旗头上常常镶嵌着金银珠宝,这些首饰不仅仅是为了装饰,更是对女性活动的限制。这些珠宝的沉重使得女性的动作不得过于夸张或粗鲁,符合当时“大家闺秀”应有的儒雅形象。宫廷内尤其强调这种传统观念,因此才会采取如此的方式束缚女性的肢体活动。  更为残酷的束缚手段是裹脚。在古代,女性的“三寸金莲”被认为是最美的象征,因此,从小开始,女性的脚就被严密裹住,造成脚部畸形。通过这种手段,不仅限制了女性的行走自由,也间接地让她们成为“金丝雀”,只能够待在家中,接受传统的束缚。这种残忍的做法显现了对女性的压迫。  与此同时,晚清时期社会中有一定地位的复古指甲人家,也显现了极度的贫富差距。这些家庭通常背景深厚,即使在乱世之中,也能通过家业维持衣食无忧。例如,在朝廷上任职的官员,他们年年享有丰厚的俸禄,同时也借职权横行霸道,压榨百姓。通过他们华丽的服饰,我们能一窥他们的尊贵地位。而那些做生意的家庭,只要生意做得好,也能过上富裕生活,甚至享受专人接送,不需要亲自劳作。  这些有钱人家的主人和仆人之间存在着明显的等级差异。主人穿着华贵的衣物,而仆人则只能穿上朴素的麻布衣服,生活水平和待遇天差地别。例如,在一些有钱人家吃饭的照片中,我们看到专门的仆人伺候主人进餐,这种现象并非仅限于电视剧,而是在现实中广泛存在。这些富贵人家的生活堪称奢华,三妻四妾,车马成群,过得如同天堂。  然而,与这些富人截然不同的是清朝末期普通百姓的生活,他们的日常充满了艰辛。普通百姓靠几亩薄田维持生计,但清政府为了维持政权,不断增加苛捐杂税,使得他们的生活更加艰难。例如,在一些普通家庭的饭桌上,虽有五六口人,但餐桌上的食物却寥寥无几,孩子们饿得直哭,而父母则无能为力,只能默默流泪,这种情境令人心酸。这也是高层统治者无法理解的百姓疾苦。  对于一些无法找到稳定工作的无家可归者,女性甚至只能沦为船妓,这类似于古代青楼的妓女。在清朝末期,这种现象非常普遍。许多女性为了生存,不得不出卖 身体。这些女性的生活十分悲惨,她们只能通过为客人提供服务来勉强度日,而收入微薄,生活艰难。  通过这些老照片,我们能够看到清朝的生活状况,这些影像比古代的绘画作品更加真实,直观地展现了当时皇室贵族与普通百姓之间巨大的生活差距。这也让我们深刻认识到,为什么清政府在西方列强的侵略下,最终走向灭亡。原因之一就是他们失去了民心,未能真正关注人民的疾苦,最终“水能载舟,亦能覆舟”。 图片来源于网络,如有侵权,请联系删除!  |

|