《——【·前言·】——》

吕后驾崩,宫门紧闭,城中风声鹤唳。朝廷内外的气氛,像一根被绷到极致的弦。群臣噤声,军队未动,只有那些潜伏的眼神开始交错。

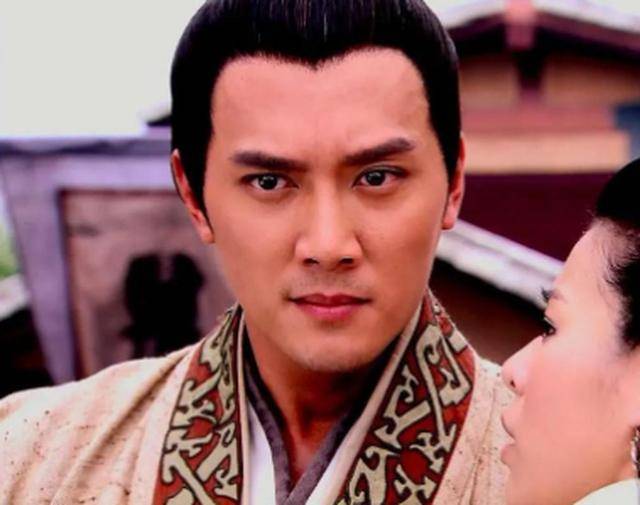

就在这看似平静的几日,一场足以改写汉初格局的风暴正在暗处酝酿。朱虚侯刘章,在这场风暴中拔剑而起,却最终与皇位擦肩而过。

潜流之下的暗线

吕后掌权十余年,朝堂的光亮都落在“吕”字上。吕产、吕禄、吕通、吕忱分据要职,外戚势力横贯京师。皇帝刘盈早亡,少帝幼弱,政务尽归吕后。大臣们俯首称臣,宗室诸王皆自危。

刘章出自齐王刘肥一支,血统最为接近高祖正脉。吕后清楚他的威胁,也清楚利用的价值。为笼络宗亲,她赐婚吕禄之女,并封刘章为朱虚侯。那一年,他在长安建第,表面荣光,内心清冷。

他明白,这场婚姻不是联姻,是监视。宫中内侍往来朱虚侯府,暗记宾客,记录言语。刘章识破,却装作不知。每次朝见,他都低头沉默,话少而慎。

吕氏的权势越高,他的危机越深。齐王刘襄在东,手握兵权;济北王刘兴居居北,精兵数千。兄弟三人,血脉相连,却隔着千里政治高墙。朝廷的诏令三月一至,言语间多试探。

长安街头,百姓议论渐少。官府严查,任何提及“刘氏宗室”的闲言都可能入狱。刘章在府中设书斋,墙上悬剑,剑柄未曾蒙尘。

前186年,吕禄被任为北军中尉,掌控宫城门户。吕产任丞相,群臣朝参皆需先过吕府。朝堂名为汉廷,实为吕氏私堂。刘章身为侯,却无实职,被迫常驻京。

他常夜行宫外,独自走在未央宫东墙下。守军对他点头,他不语。星光映在盔甲上,像碎裂的铁。

那时他已与齐王暗通消息。信件用漆书密封,由商贩夹藏衣物中传递。字数不多,多是问安与“天下无事”。暗语里,“天下无事”意味着局势愈紧。

吕后年事渐高,病势日重。太医频入未央宫,出时低头。宫人传言,吕氏已商议由吕产、吕禄共辅少帝。刘章在府中得报,久久无言。夜里,他焚香自誓:“若刘氏之天下再乱,吾当为宗室先。”

权力的暗线已牵紧到极限。

周勃仍掌北军,陈平居相位,两人表面恭顺,暗中结盟。刘章与他们时有接触,酒席短,话更短。周勃沉默,陈平淡笑,没人提吕后。席散后,刘章独坐,心中只有一个字——“变”。

前181年,吕后卧病。吕产加封相国,吕禄掌军务。朝廷再无刘姓可近权柄。齐王刘襄屡上书请朝,不得答复。宗室的愤怒在寂静中积累。刘章清楚,只要吕后一息尚存,刘氏便无翻盘之机。

宫中气息压抑,街巷静如死水。吕后临终前,仍下诏称吕产为相国,吕禄为上将军。**她以为家族稳固,却不知,死讯一出,风向将彻底逆转。

诛吕之夜

前180年八月十九日,吕后驾崩。宫门紧闭,诏令迟迟不出。吕氏家族开始调动北军,欲掌握宫禁。朝中大臣噤若寒蝉。刘章率先出手。

他先派人探知吕产所处之地。丞相府守备森严,吕产身着甲胄,正在筹划继任。刘章召集心腹数十人,以宗室名义进宫吊唁。入夜后,他命士卒换装,隐匿兵刃。午夜时分,他带刀直入未央宫。守门卫士不敢阻拦,他大步而入,直奔丞相府。

史书记载,刘章亲斩吕产。这一刀落下,汉初十余年的权力格局瞬间崩塌。血溅石阶,宫灯摇曳。周勃在北军接应,陈平断后防变。军中号角起时,吕禄已被灌婴部所擒。

短短一日,吕氏宗族被尽数收押。男子斩首,女子徙流。长安街头静得可怕,唯有血气未散的风在流动。刘章站在宫门外,满身血迹,脸上没有表情。

城中传言纷起,齐王刘襄已在东地起兵,号称“清君侧”。大臣议于未央殿,周勃、陈平、刘张、灌婴、东牟侯皆在。有人提议立齐王为帝,毕竟诛吕首功在刘氏宗亲。有人反对,担心齐地兵强,恐再生割据。

这时,陈平语气平淡,只说:“高祖子尚在。”此言如刀。所有人转向彼此,终于想起代地的刘恒,那位寡母薄氏之子。他血统纯正,母族清弱,无外戚可恃。群臣默然,无人反对。

刘章没有再说话。政变的锋芒到此为止,王权的归属已在无声中决定。数日后,诏书发往代地,迎刘恒入京。

朱虚侯的功与失

诛吕之乱平定后,长安重归宁静。宫廷的廊道重新被扫净,血迹被洗去,仿佛什么都没有发生。但在那些被掩盖的石阶之下,仍有血腥未干的气息。刘章立下大功,却始终被置于权力之外。

吕氏的尸骨未寒,朝中已经开始重新分配权势。周勃掌北军,陈平仍居相位,灌婴统兵于外,朝廷的主心骨重归功臣集团之手。刘章的名字被写在首功之列,史书记:“朱虚侯章有大功。”可那份功劳带来的,不是帝位,而是一种微妙的疏离。

群臣在未央殿上议立新帝时,几乎无人提及朱虚侯。陈平以一句“高祖子尚在”定下方向。刘恒的母薄氏出身平民,无权无势,无外戚党羽。“薄氏仁善”成了这场政治选择的遮羞布,也成了刘章失位的根由。

朝中清楚,吕后方亡,外戚之祸犹在。再立齐王或朱虚侯,便等于再造强宗。齐地兵强,诸侯皆附;朱虚侯出自齐系,与刘襄、刘兴居同气连枝。诛吕方毕,若齐系再起,天下未必安宁。

刘章心中明白。政变那夜,他亲手斩吕产,宫中无人敢动。翌日,周勃、陈平掌军自守,他被留在殿中看守少帝。三日后,少帝被废,代王被迎入京。那时他已从功臣,变成了旁观者。

文帝即位后,下令褒奖。刘章被封为城阳王,封地在东部僻远之地。那块土地偏于海隅,人口稀少,物产有限。诏书送达,他跪受,神情平静。周勃劝封时说:“封城阳,远朝事,永享安。”表面褒赏,实则分隔。

封王的那日,长安的风冷。刘章穿戴整齐,领诏不语。群臣列于殿外,没人敢直视他的眼。诛吕之夜,他挥刀如雷,如今却只剩安静。

他离开长安,随从寥寥。城门之外,黄尘漫起,军士肃立。那一刻,他的背影彻底消失在帝都的视野中。

城阳国小,官吏多是文弱之士。刘章到任后,未设豪宴,未筑宫室,只在旧亭居住。百姓来看,他微笑致礼。有人称王恩厚,有人暗言王心冷。

他每日巡视田畴,修渠理井。功臣身份不复存在,宗室之威也渐淡。偶尔有朝中书信送至,言语简短,只有政令与节气问候。那一年,齐王刘襄仍被留于国中,兵权被削。齐地人心不平,流言再起。

刘章沉默地看着这些消息,未做声。他知道自己已无归路。文帝治国以柔,削藩以稳,齐系再无用武之地。

前177年春,刘章病重。大夫数次入诊,无药可医。文帝闻报,遣使吊问。史书记“章薨,谥曰哀王”,简单两字,却掩不住那段急骤的人生。

同年夏,济北王刘兴居叛。他以兄刘襄未立为由,起兵反汉。兵未出齐地,朝廷大军已至。灌婴率兵破之,兴居自杀。齐系彻底败亡。

这一场叛乱,像是对刘章未登帝位的最后回应。兄弟的怒火,家族的消散,都止于血。朝廷从此不再担忧宗室作乱。

刘章的坟建在城阳西北。墓冢不高,石碑无文。史书对他的记载,只有“有功封王,二年薨”八字。一个从风口而起的人,最终被尘土掩埋。

权力边缘与历史的静默

刘章一生的矛盾,就在血脉与功臣之间。生为高祖之孙,却无嫡长之尊;立下奇功,却触及权力边缘。诛吕之夜,他握刀夺命,却也断了自己的登途。

朝中群臣不是不知他的功。诛吕之役后,周勃多次言:“刘氏宗室得以复安,章功居首。”但功越大,越难被信任。刘恒未即位前,代地使者上报:“刘章多力,能制众。”文帝听罢,只答一句:“功臣自有位。”

他被封王,是奖赏,也是放逐。城阳国远离京畿,朝命少至,赏赐不丰。每年朝贡时,他亲自送使者至国界外,不多言一句。

《汉书》记载,文帝二年封城阳王,三年薨。短短两行文字,覆盖他最后的岁月。

刘章没有子嗣继位,国除。史书再提起他的名字,多为政变一夜的刀影。那一刀改变了天下,也终止了他自己的可能。

吕氏被灭后,汉朝进入文景之治。人们称颂文帝仁政,却很少再想起朱虚侯。那些血腥、决绝、压抑的时刻,被轻描淡写成“诛吕”。但在那一夜的风声里,宫门前的脚步声、血滴声、号角声,都曾属于一个被权力吞没的名字。

刘章赢得了朝代,却失去了帝位。他既是复汉的刀,也是被遗忘的手。