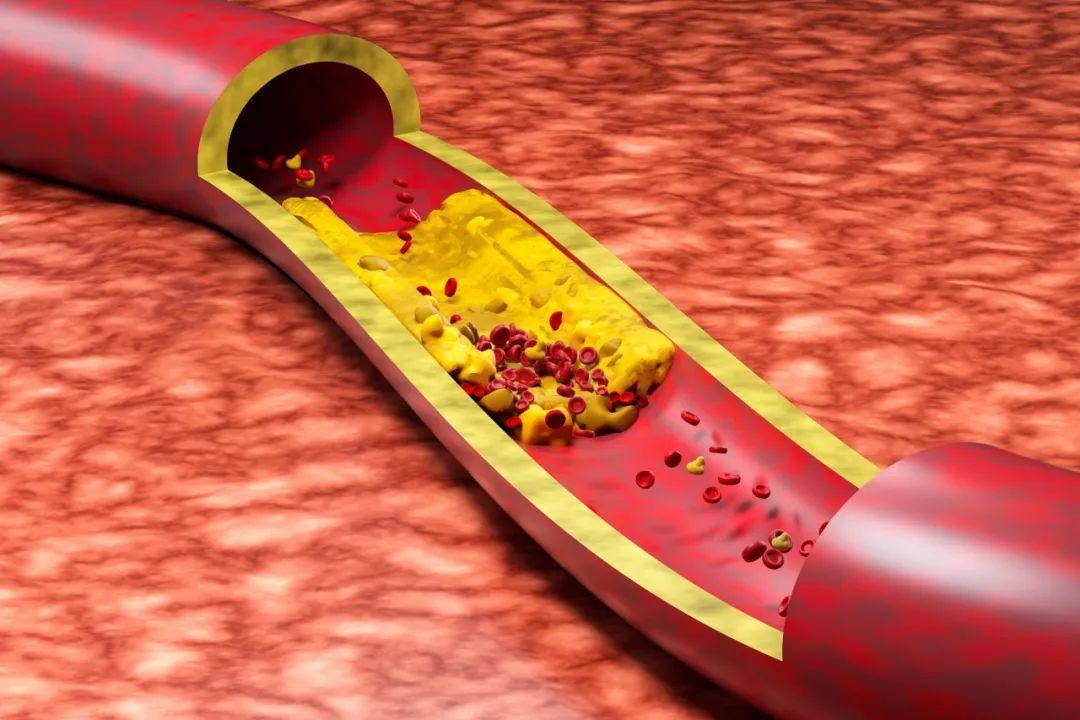

“胆固醇”——这个名字,常常悄然出现在体检报告的角落,让许多长者的眉头不自觉地锁紧。然而,这个被误解的“坏家伙”,实则是我身体细胞膜稳固、荷尔蒙正常分泌、胆汁酸合成运转中不可或缺的“建筑材料”。我们的身体既能自行生产,也能从膳食中汲取,关键在于维持一个微妙的平衡。一旦这个平衡被打破,过量的胆固醇便如同陈年油渍,悄无声息地在血管内壁堆积、附着,逐渐形成难以清理的“老垢”,并悄悄埋下健康的隐患。

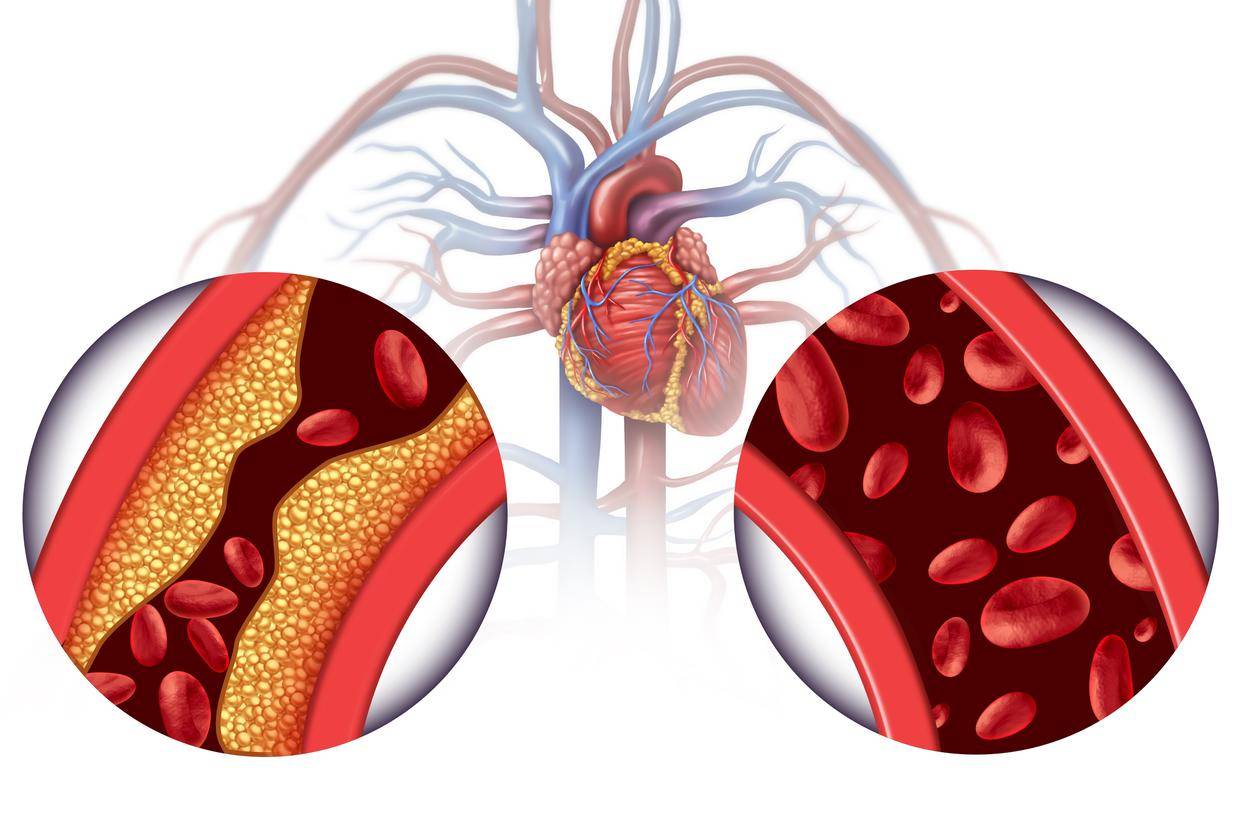

在医学的视界里,胆固醇被细分为“好”与“坏”。高密度脂蛋白胆固醇(HDL),如同辛勤的“清洁工”,将体内多余的脂肪主动运走;而低密度脂蛋白胆固醇(LDL),则更像一辆辆超载的“送货三轮车”,一旦数量失控,便肆意堆积在血管壁上,长此以往,无声无息地催生了动脉粥样硬化的形成。

人们常误以为,胆固醇的困扰只与大鱼大肉的饮食习惯有关。然而,年龄本身便是胆固醇失衡的强大“推手”。在六十岁之前,我们的身体尚能凭借较强的代谢能力与胆固醇的过度堆积进行“抵抗”。但步入六十五岁之后,血管弹性不可避免地下降,肝脏的代谢速度也日渐迟缓,这为胆固醇的淤积提供了“温床”。此时,若再叠加其他健康风险因素,如高血压、糖尿病等,胆固醇的危害便如滚雪球般层层叠加,风险倍增。

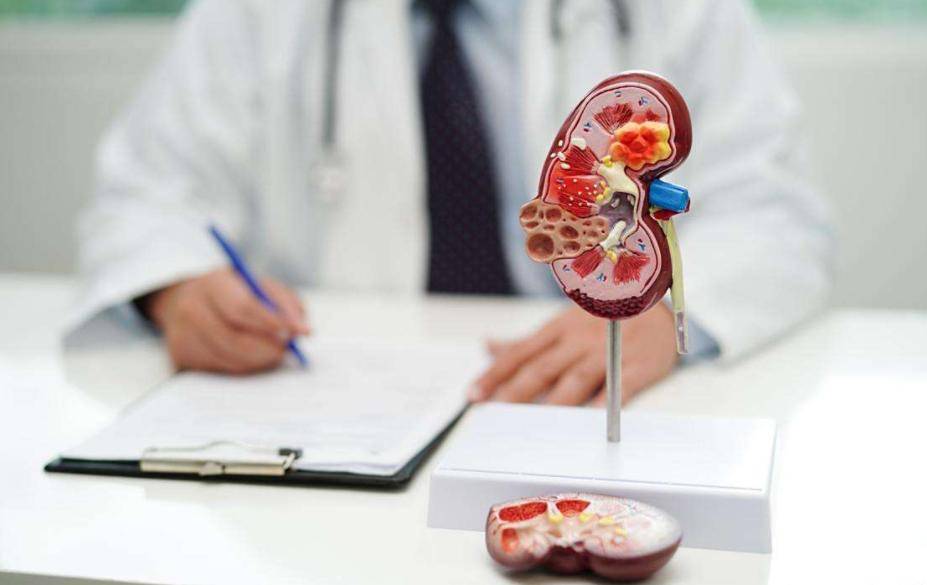

许多明明饮食清淡的老人,在体检时却意外发现胆固醇偏高,这并非偶然。这恰恰印证了年龄这一自然规律所带来的影响。一旦血管因胆固醇的沉积而发生堵塞,身体的“运输网”——血液的流通就会受到阻碍,进而牵连到心脏、大脑、肾脏等多个重要器官。临床上常见的冠心病、心肌梗梗塞、脑卒中、肾功能减退等一系列严重疾病,其根源往往与胆固醇水平长期居高不下有着千丝万缕的联系。

设想一下,血液循环就像是供给全身的管道系统。当胆固醇沉积如同水垢般层层覆盖在管道内壁,血液的流动便会变得滞涩不畅。在心脏,这可能引发冠心病、心绞痛,极端情况下更会发展为致命性的急性心肌梗塞;在大脑,狭窄的脑动脉会成为潜在的“雷区”,轻则导致短暂性脑缺血发作(小中风),重则引发无法挽回的脑卒中;在下肢血管,血液流通不畅会令老人步履艰难,甚至出现“走一段路就得歇一会儿”的间歇性跛行;而在肾脏,持续的血流不足将加剧慢性肾功能的衰退。正因如此,医学界始终强调:管理好胆固醇,是守护全身健康、实现长寿的基石。

然而,在一些农村地区,流传着“老了,胖点、油点才有劲”的说法,这让不少老人对体检报告上的异常数据不以为意。殊不知,高龄人群恰恰是血管事件的高发群体。极少数研究提示,在极高龄或体质极度虚弱的人群中,过度严苛地控制胆固醇水平,反而可能带来潜在风险。但即便如此,这绝不意味着可以对胆固醇掉以轻心。关键在于找到那个科学的“平衡点”,并结合个人的整体健康状况进行全面评估。

不同地域的生活习惯,也潜移默化地影响着血脂水平。北方冬季常以猪肉炖粉条等高油高脂的炖菜为主,胆固醇水平普遍偏高;而江南水乡则更偏爱鱼虾、蔬菜等清淡的食材。午餐时,不少老人图省事,习惯摄入肥肉、咸鸭蛋、油炸食品,却忽略了蔬果和杂粮的搭配。这种单一且偏油的饮食模式,不仅助长了胆固醇的升高,也容易导致体重超标。

许多人误以为胆固醇高仅仅是“吃油太多”的直接后果。殊不知,其背后还隐藏着诸多不容忽视的“隐形因素”:

遗传背景: 如果家族中有“高胆固醇血症”的成员,后代发生类似问题的几率便会显著增加。

内分泌紊乱: 例如甲状腺功能减退,便会直接影响身体的脂质代谢,导致血脂异常。

长期缺乏运动: 血管如同需要疏通的沟渠,缺乏流动的水(血液)便更容易淤积杂物。

精神心理压力: 长期的焦虑、抑郁甚至愤怒情绪,会扰乱内分泌系统,间接影响脂质的代谢平衡。

这些因素都清晰地表明,有效控制胆固醇,绝非仅仅是少吃几块肥肉那么简单,而是一项需要从生活方方面面进行整体调养的系统工程。

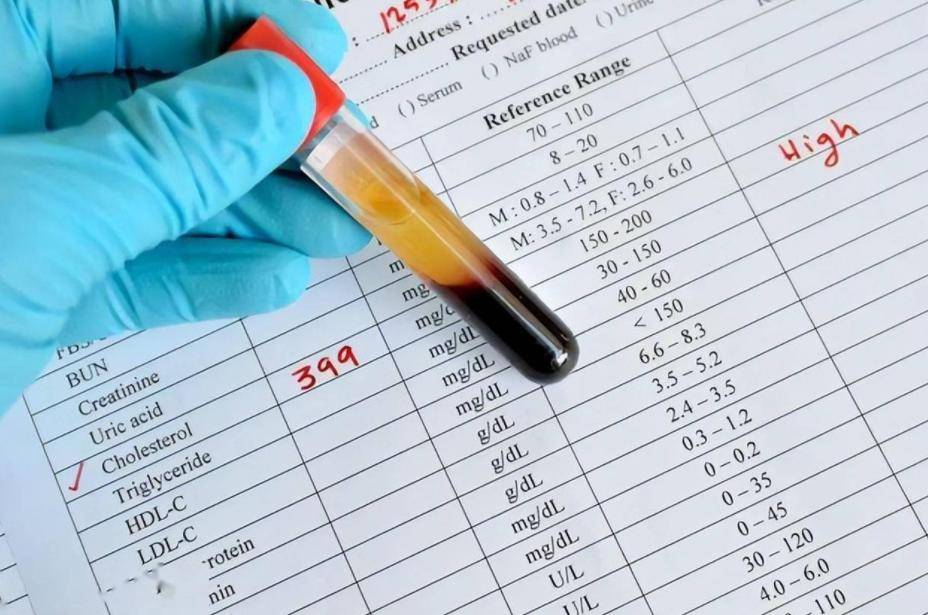

常规的体检项目,通常会包含血脂四项:总胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇以及甘油三酯。

总胆固醇一旦超标,便提示全身性的健康风险需要警惕。

低密度脂蛋白胆固醇(LDL)是判断血管堵塞风险的关键指标,其数值升高,意味着血管“出问题”的可能性增大。

高密度脂蛋白胆固醇(HDL)的数值偏低,同样不利于身体的脂肪清理。

甘油三酯则与肥胖、脂肪肝等代谢紊乱密切相关。

“体检是城里人的事”——这种观念在一些农村老人中仍有残留。然而,坚持每年进行一次血脂检查,其带来的健康效益和经济效益,远远大于事后“抢救”时的痛苦和代价。

有效的胆固醇管理,需要多管齐下,而非单一的节食。

倡导饮食多样化: 做到粗细搭配,增加豆类、燕麦、新鲜蔬菜的摄入,同时减少动物内脏、肥肉和油炸食品的食用。

坚持适度运动: 即使只是在村头广场悠闲地散步两圈,规律的运动也能有效提升高密度脂蛋白(HDL)的水平。

保持平和心态: 负面情绪,如愤怒和焦虑,会干扰内分泌系统的正常运作,间接导致血脂升高。

定期复查是关键: 身体感觉良好,不代表血脂水平就一定正常。通过抽血检查,才能更清晰地掌握身体的真实状况。

许多老人通过调整作息、改善饮食习惯,仅仅半年时间,血脂水平便能获得显著改善。曾有一位七十岁的老先生,自认身体硬朗,从不体检。某日突发剧烈胸痛被送往医院,竟已是急性心肌梗塞。检查显示,其低密度脂蛋白胆固醇(LDL)的数值,竟是正常上限的两倍有余。老伴回忆,他平日最爱大口吃肥羊肉火锅,且常熬夜看戏。若能及早关注血脂异常,或许就能避免这场突如其来的健康危机。

这样的例子并不少见。胆固醇升高往往是“沉默的杀手”,许多老人直到疾病发作才得知,此时往往错过了最佳的干预时机。

在那些享有长寿美誉的村落里,老人们大多具备一个共同的特点:饮食贴近自然,活动量充足,心态平和乐观。正是这些看似简单的生活习惯,帮助他们维持了更为平稳的血脂水平,从而显著降低了心脑血管疾病的风险,延长了健康寿命。

过高的胆固醇,如同潜伏在血管内的隐患火苗,随时可能点燃一场突如其来的健康危机。而科学合理的控制,则能确保血管畅通无阻,为生命的绵长与安宁打下坚实的地基。

老年朋友们不必对“胆固醇”这三个字过度恐惧,更不应轻信街头巷尾的偏方。守护健康、追求长寿的秘诀,在于坚持科学的饮食选择,保持规律的运动习惯,拥有平和乐观的心态,并辅以定期体检。胆固醇,如同这把双刃剑,掌握得当,它是生命不可或缺的坚固砖瓦;一旦放任失控,它则可能成为威胁全身健康的潜在“雷区”。