那个没有游客的年代,拉萨八廓街转角处飘着酥油茶香,牦牛驮队把青稞压进石板路的裂缝里。现在跟着两位外国摄影师的黑白镜头往回走——1900年前后,他们用笨重的木质相机,在海拔四千米的地方,留下了青藏高原最后的素颜照。

茶马古道上的时空胶囊

要说西藏(Tibet)为什么能留下这么纯粹的模样,得怪也得感谢那些要命的山路。记得有次在滇藏线开车,导航突然蹦出"前方连续急弯30公里",方向盘差点没捏住。而120年前的商人,可是要牵着骡马走三个月才能到拉萨(Lhasa),茶砖和绸缎在驼峰上晃荡,雪风吹得人脸皮开裂。

崔比科夫那张从北向南拍的拉萨全景,完全颠覆我们对布达拉宫的认知。现在游客挤破头的药王山观景台,当年是片能听见狼嚎的荒野。镜头里白墙金顶孤零零戳在天地间,没有环形天桥,没有旅游大巴,连煨桑的青烟都显得格外清冷。

牦牛背上的生活志

高原的生存智慧全藏在牦牛(Yak)的绒毛里。威廉·海姆拍到的牧场场景,让我想起去年在当雄(Damxung)遇到的牧人家庭。他们家祖传的牛毛帐篷,和照片里简直一模一样。老照片里,牦牛不光是运输工具,它们的奶做成酥油,粪饼能当燃料,连骨头都要刻成转经筒。

有个细节特有意思:两位打赤脚的藏族妇女,扛着比人还高的麻袋。她们脚踝上戴的"脚钏",现在只能在博物馆看见了——那其实是皮质护踝,走茶马古道防磨脚用的。现在的藏装店里,这种实用物件早被花哨的银饰取代。

寺庙里的凝固时光

色拉寺(Sera Monastery)辩经场的吵闹声,隔着百年照片都能听见。但1900年的镜头里,那些红袍僧人辩经完,可是要自己背水上山。现在的游客总抱怨高原反应,却不知道当年小喇嘛每天要爬108级台阶打水,木桶在背上晃出水花,浇湿了僧袍冻成冰壳。

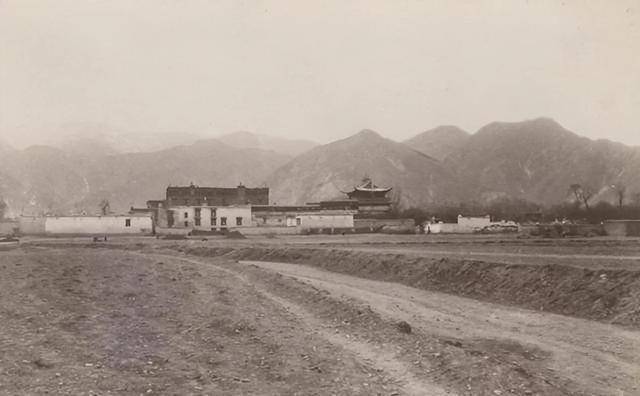

功德林寺(Kundeling Monastery)门口那条土路,去年我去的时候已经铺了柏油。老照片里深深浅浅的车辙印,现在被旅游鞋底磨得溜光。最唏嘘是甘丹寺(Ganden Monastery),当年建在悬崖边是为了远离尘嚣,现在修了盘山公路,反倒成了网红打卡点。

珠峰脚下的寂静呼吸

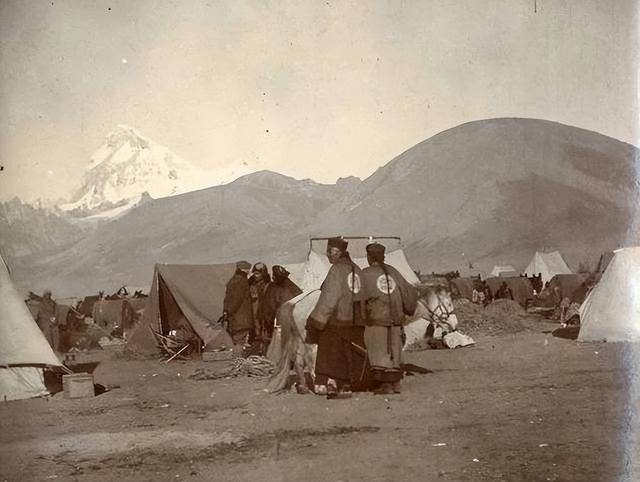

威廉·海姆在1903年拍到的珠峰(Everest),前景里那架清朝马车把我惊着了。现在保护区严禁车辆进入的地方,当年四品官员的帐篷就扎在冰碛堆旁边。照片里两个穿补服的差役,正蹲着煮茶——他们大概不知道,脚下踩着的是世界之巅的裙摆。

对比现在珠峰大本营的登山者装备,那些羊皮袄和牛皮靴显得特别单薄。但正是这种原始,让百年前的雪山(Snow Mountain)透着股子野性。现在的日照金山美则美矣,总感觉少了点让人膝盖发软的震撼。

江孜古城的昨日烟火

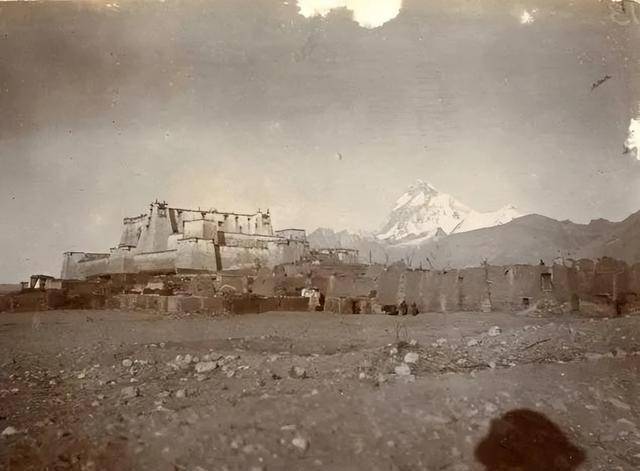

要说最让我心痒的,还得是江孜(Gyantse)那张全景。白居寺的十万佛塔像个奶油蛋糕立在城中心,周围密密麻麻的藏式民居,房顶上晒着牛粪饼,远看像撒了黑芝麻的酥油饼。现在为了保护古建筑,好多老房子被迁走了,街道整齐得反而失了味道。

记得在江孜宗山古堡下碰到位八十岁的阿妈,她说小时候街边的木门都会雕吉祥八宝,门闩要用羚羊角做。现在翻新的店铺,清一色挂着机械加工的铜饰,亮得扎眼。那些需要摸上百年才能包浆的门环,怕是再也见不着了。

镜头内外的文明对视

老照片里最动人的,是藏族百姓初见相机时的眼神。在八廓街某个转角,三个康巴汉子愣愣地盯着镜头,手里的转经筒都忘了摇。这种对陌生事物的好奇,现在被景区商贩精明的笑容取代了。倒不是说不好,只是少了点拙朴的天真。

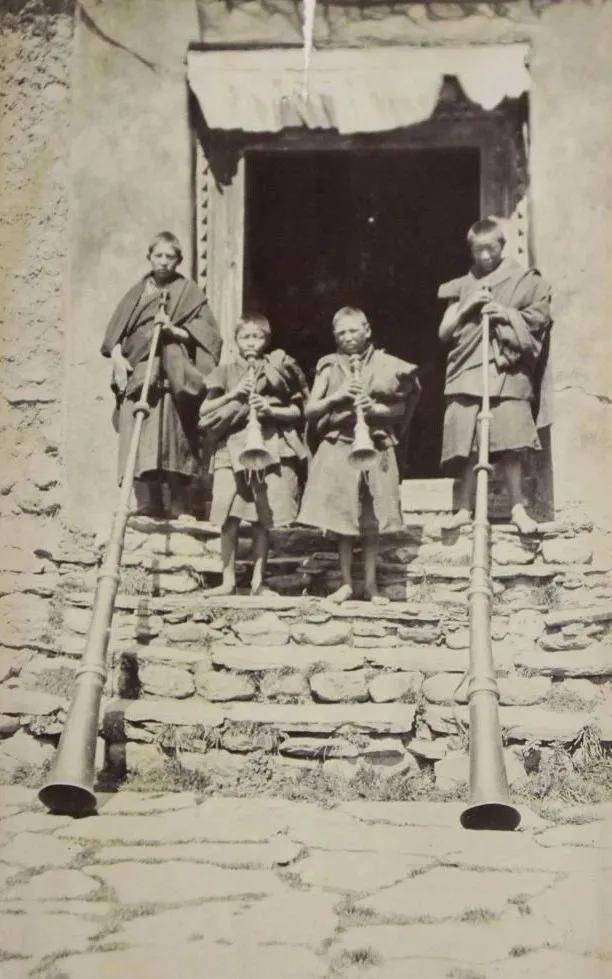

有个画面特别值得玩味:英国摄影师在古寺前拍吹法器的僧人。小喇嘛腮帮子鼓得像含了核桃,法号却意外拍糊了——当年的慢门速遇上高原的风,把声音都吹皱在相纸里。现在的旅行vlog能把诵经声收得字正腔圆,但那种真实的颤动,反倒模糊了。

土路尽头的新旧交替

站在布达拉宫广场看车水马龙,突然想起老照片里清朝马车压出的两道泥痕。当年茶马古道(Ancient Tea-Horse Road)上的骡铃,变成了现在青藏铁路的汽笛。要说哪个更好?这事儿真没法比。只是偶然在某个山坳里,听见牦牛脖铃叮咚,会有那么瞬间的恍惚。

上次在当雄草原遇见个老牧人,他掏出智能手机给我看孙子在成都上学的照片。羊皮袄兜里,却还揣着崔比科夫拍的同款转经筒。这种新旧交织的状态,或许才是西藏(Tibet)最真实的模样——既不是与世隔绝的香格里拉,也不是被完全同化的旅游胜地。

那些老照片像把钥匙,打开的不只是旧西藏的木箱,还有我们对"原生态"的执念。当我们在林芝(Nyingchi)的网红酒店喝着进口红酒,讨论如何保护传统文化时,百年前的藏民正用牛粪火熬着浓茶。所谓净土,或许从来都不是地理概念,而是人心里的那点敬畏。